Blasen und Blasenmodelle

Wir haben bereits gesehen, wie Stickstoff (genau wie andere Inertgase) in die Körpergewebe kommen und sie wieder verlassen kann. Dabei kam zwar zur Sprache, dass ein wesentliches Problem die Bildung von Gasblasen ist, die geschehen kann, wenn Gewebe übersättigt sind. Aber wann genau Blasen entstehen und wie ihre weitere Entwicklung aussehen könnte, das blieb vage. Darum geht es nun in diesem Kapitel – und um die Modelle, die versuchen, Blasen einzubeziehen.

Gasblasen im Körper

Wie entstehen Blasen?

Blasen im realen menschlichen Körper sind eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, und so wirklich vollständig verstanden ist es nach wie vor nicht, wann sie warum entstehen. Wenn es nicht gleich ein ganzer Mensch in voller Komplexität sein muss, dann lässt sich das Verhalten von Blasen in Flüssigkeiten und bei Druckveränderungen aber durchaus gut modellieren.

Eine Gasblase im Körper entsteht, wenn einzelne Gasmoleküle nicht mehr in der umgebenden Flüssigkeit, im Blutplasma oder in einem Gewebe, gelöst sind, sondern zusammen eine sichtbare Ansammlung von freiem Gas bilden. Mögliche Orte für die Bildung solcher Blasen sind z.B. die peripheren Körpergewebe, von wo aus sie auch in den Blutkreislauf gelangen könnten. Ebenso können sich Blasen aber wahrscheinlich auch direkt im venösen, und teils sogar im arteriellen Kreislauf bilden.

Sie enstehen wahrscheinlich in erster Linie aus Mikroblasen, die schon vor dem Tauchgang vorhanden sind und gerne in den kleinen Unebenheiten der Blutgefäße sitzen. Wenn diese sich mit mehr freien Gasen anreichern und lösen, werden sie zu Gasblasen, die dann wchsen und durch den Körper wandern können.

Wie genau sieht so eine Blase denn aus?

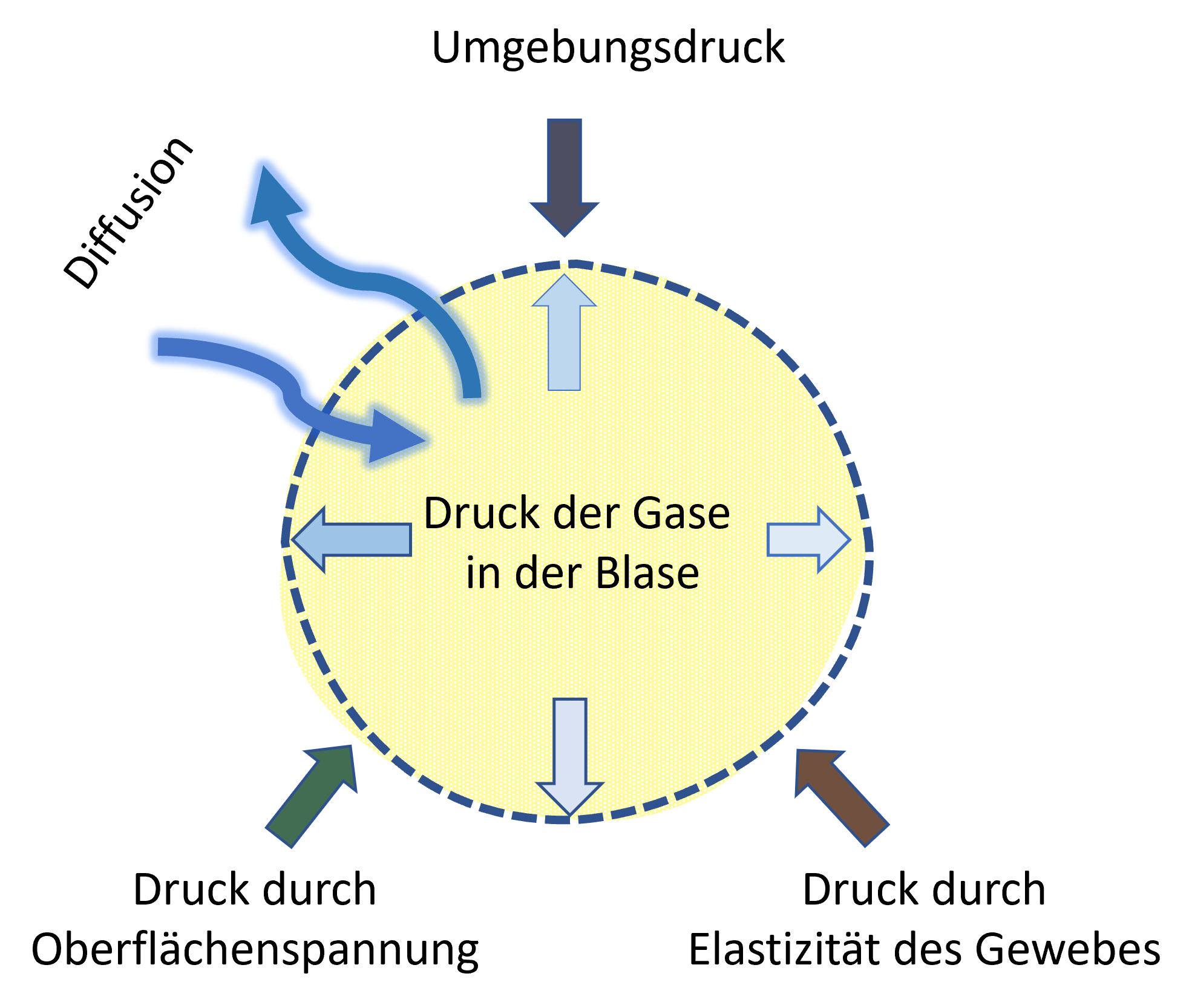

Wir beginnen wieder mit einem stark vereinfachten Bild. Im Inneren der Blase befinden sich natürlich freie Gase. Nicht nur Stickstoff, auch Wasserdampf, CO2, Sauerstoff und, wenn es technischer wird, Helium können eine Rolle spielen. Das ist wichtig, auch wenn wir in vereinfachten Darstellungen oft einfach an „Stickstoffblasen“ denken. Diese Gase stehen unter einem gewissen Druck, und der muss für eine Blase mit stabiler Größe schonmal ein klein wenig höher als der Umgebungsdruck sein. Das deshalb, weil die Kontaktfläche der Blase mit der Flüssigkeit eine gewisse Spannung (die Oberflächenspannung) aufweist, die zu einem zusätzlichen Druck auf das Gasvolumen führt. Dieser durch die Oberflächenspannung verursachte Druck hängt zum einen von spezifischen Eigenschaften der Oberfläche ab, aber wird auch größer, je stärker die Oberfläche gekrümmt ist, also je kleiner die Blase ist. Das wird später noch wichtig werden. Die Blase bleibt jedenfalls stark vereinfacht gesagt erst einmal stabil, wenn der Druck innen so groß ist wie der Druckbeitrag durch die Oberflächenspannung und der Umgebungsdruck zusammen. Sollte die Gasblase z.B. in einem beweglichen, elastischen Medium sitzen, dann kann auch ein Druckbeitrag aus dieser Elastizität des Gewebes hinzukommen. Das soll als erste Vorstellung genügen, auch wenn wir im Folgenden sehen werden, dass ein solches, stark vereinfachtes, Bild alleine uns noch nicht zum Ziel führt.

Durch die Kontaktfläche mit der Flüssigkeit kann der uns bereits bekannte Austausch von Gasteilchen mit der Umgebung via Diffusion stattfinden. Die Oberfläche einer Blase in einer Flüssigkeit ist keine dichte Haut, sondern im einfachsten Fall nur die Grenze zwischen zwei Materialien – z.B. dem Blutplasma und den Gasen. Am Rand der Blase kann sich eine Schicht aus Molekülen ausbilden, die nach außen von Wasser angezogen, nach innen vom Wasser abgestoßen werden.

So eine Grenze ist grundsätzlich durchlässig, oder „permeabel“: Gasteilchen können sie in gewissem Rahmen passieren.

Blasenmodelle

VPM-B

Die Blasenmodelle versuchen, ergänzend zur Entsättigung per Blutstrom Richtung Lunge und Diffusion zu verstehen, wie die Dynamik der Blasen im Körper aussieht, unter welchen Bedingungen sie wachsen können, und auch wie man dieses Wachstum vielleicht hemmen kann. Und sie versuchen, dieses Verständnis in die berechneten Austauchprofile einzubeziehen. Das ist kein ganz einfaches Unterfangen. Empirisch – dies vorweg – sind die Blasenmodelle in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von DCS den uns schon bekannten Neo-Haldane Modellen bisher nicht nachweislich überlegen. Es könnte sogar sein, dass in manchen Fällen die von bisher verfügbaren Blasenmodellen vorgeschlagenen Profile Nachteile haben. Da aber auch hier die Forschung voranschreitet, und vielleicht doch irgendwann ein Schlüssel zur Verbesserung im Schloss gedreht werden könnte, möchten wir diesen Modellen gerne die gebührende Aufmerksamkeit widmen.

Mehr darüber wissen? In unseren Webinaren und in unserem Dekotheorie-Buch gibt es die komplette Erklärung!